http://www.rusrep.ru/article/2013/11/18/memory/

Музыкальное чувство памяти

Как написать роман о семейной памяти и истории страны

Елена Калашникова

21 ноября 2013, №46 (324)

Давайте поговорим о памяти и семейной памяти, в частности. Что она для вас значит и как связана с историей страны?

Я выросла под портретом — именно портретом — «Сикстинской мадонны». Мой дедушка сфотографировал ее тогда же, когда выкопал. Дело было так: в мае 1945-го советская армия вошла в Дрезден. Мало кто вообще понимал, что там должна быть мирового масштаба коллекция, что она представляет огромную ценность. Не до того было. По чистой случайности в составе первых вошедших подразделений оказался мой дедушка, Леонид Наумович Рабинович, который потом стал писателем, автором многих книг по искусству — под псевдонимом Леонид Волынский.

В мае 1945 года он, младший техник-лейтенант, по гражданской профессии художник, комнатный человек без особенных ратных подвигов, вступил в схватку со временем, с фатумом, даже с силами природы: картинам угрожали алчность, подлость, ветер и вода.

Вообще ничего ведь не было известно о том, где они спрятаны. Дед отыскал тайную карту размещения коллекций по двадцати шести тайникам, разбросанным по всей Саксонии. Он создал и возглавил группу, которая занялась поиском экспонатов Дрезденской картинной галереи.

Как обнаружил мой дедушка и его товарищи, картины были спрятаны в туннелях, подземельях за много километров от города, в старинных замках, заброшенных штольнях. Слава богу, что спрятали! Тем самым спасли от дрезденского пожара — одного из самых страшных преступлений Второй мировой войны. Вспомним, что Дрезден был тыловым городом, расположенным позади немецкого почти уже рухнувшего фронта. Об этом мир не очень любит вспоминать, поскольку бомбили «наши» — англо-американская коалиция.

Расскажите побольше о своем дедушке.

До войны он был молодым талантливым театральным художником в Киеве. Главным художником Еврейского театра и художником-постановщиком Театра оперы и балета. Художником он навсегда остался. Писал этюды, меня учил рисовать. Когда евреям было трудно или невозможно найти работу — в конце сороковых, — дед зарабатывал промышленной графикой.

Сколько ему было, когда он пошел на войну?

Двадцать восемь. Он родился 31 декабря 1912-го, но в метрике записали 1 января 1913-го, поэтому столетие Волынского празднуется в этом году. Зимой я побывала в Саксонии, в Дрездене и в тех шахтах, где прятали картины и сокровища. Шахты эти закрыты на замок, но для нас с мамой их открыли, приехали журналисты со всей Саксонии. Там в одной шахте есть экспозиция о нем. Был торжественный вечер памяти деда.

Я вернулась еще раз этим летом и проехала по всем старинным замкам, удалось даже поговорить с людьми, чьи родители работали в военное и послевоенное время в тех местах и помнили кое-какие подробности истории прятанья и отыскивания.

Дед с группой из пяти солдат разыскал места захоронения картин. Они были в затопленных штольнях, под водой. Откопали, вывезли в безопасные места. Потом из Москвы прилетели ответственные лица, за дело взялись трофейные бригады. Реставраторы сказали, что работать надлежит в оптимальных условиях. Картины быстро вывезли в Россию, деда и других участников поисков отправили за кулисы этого спектакля. А дед-то обещал немецким искусствоведам, с которыми вместе разыскивал тайники, что шедевры останутся в Германии.

Но Дрезденскую коллекцию вернули в 1955-м, в отличие от других трофейных коллекций. Почему?

С практической точки зрения это вовсе не очевидно. Ведь даже дворец, где размещалась галерея старых мастеров, так называемый Цвингер, и корпус «Зеленые своды» — все это лежало в руинах. «Зеленые своды» отреставрировали только к 2006 году. А коллекцию картин Хрущев сразу после смерти Сталина возвратил. Почему? На этот и другие вопросы я пытаюсь ответить в романе «Цвингер». На основании документов, многие из которых хранятся у нас в семье и до сих пор не опубликованы.

В какой-то момент решили возвращать коллекцию в ГДР. И тут о деде вспомнили. Думаю, ему дали не только возможность, но и в каком-то смысле задание создать художественный отчет о спасении произведений искусства. И он в 1958 году написал очень удачную книгу «Семь дней». Люди разных поколений и разного воспитания, от дочери маршала Конева до дочери Елены Боннэр, от писательницы Дины Рубиной до компьютерщиков, внуков моих друзей, говорили, что на этой книге выросли.

В то время ее раскапывали бульдозеры, чтобы разбить на этом месте парк отдыха с каруселями. Помню, возле дороги валялись кости, дед показал мне и сказал: «Может быть, это твои прадеды».

Книга деда «Семь дней» рассказывает не только о поисках сокровищ Дрезденской галереи, но и о судьбах художников. Наряду с чудесными экскурсами в историю искусства это настоящий триллер о спасении шедевров, и я уверена, он писал правдиво и увлеченно, хотя при этом способствовал созданию мифа о сугубо бескорыстной, подвижнической роли советской армии в восстановлении послевоенной Европы.

Этот советский миф был окончательно закреплен успешным фильмом «Пять дней, пять ночей», снятым по книге.

Да. Фильм с Сафоновым в главной роли. Сафонов сыграл моего деда и примерно тогда же в другом фильме сыграл роль неразлучного друга деда Виктора Некрасова — в фильме «Солдаты» по книге «В окопах Сталинграда».

Специально для фильма по книге моего деда Шостакович написал чудесную музыку, в которой отразилась еврейская тема, боль, ужас. Помню разговоры: «Шостакович написал музыку для фильма, давай ее послушаем».

Вот я в этом мифе жила. Как только мои младенческие глаза научились видеть вещи не вверх ногами, перед ними оказалась фотография «Сикстинской мадонны». Она и сейчас висит у меня в Милане над кроватью.

Леонид Волынский — это ваш дедушка со стороны мамы?

Да. И по линии же мамы я в родстве с Еленой Ржевской. Это та самая военная переводчица, которая нашла и первой опубликовала дневники Геббельса и которая работала в группе, идентифицировавшей труп Гитлера. Это она связалась с зубным врачом и медсестрой, которые сыграли ключевую роль в опознании. Доказать, что это тело Гитлера, удалось именно по зубным протезам. Об этом Ржевская рассказала в своей книге «Берлин, май 1945-го», впервые изданной спустя двадцать лет после событий, в 1965-м, а после этого множество раз переиздававшейся.

Мне было восемь лет, но я помню: в 1966-м состоялся первый митинг, который спонтанно организовали на месте массового уничтожения евреев в Киеве, в Бабьем Яру, киевские интеллигенты, в первую очередь Виктор Некрасов. В Яру расстреляны мои прадеды. Там не было памятника. Там была городская свалка. В то время ее раскапывали бульдозеры, чтобы разбить на этом месте парк отдыха с каруселями. Помню, возле дороги валялись кости, дед показал мне и сказал: «Может быть, это твои прадеды».

Тема семейной памяти вошла в роман «Цвингер». Я долго придумывала — как об этом написать. Прошло, наверное, пятнадцать лет с момента, когда он впервые зазвучал у меня в голове. Главный герой романа — литературный агент моего возраста. В первом эпизоде он готовится к поездке на Франкфуртскую книжную ярмарку 2005 года. И тут нападает на след документов, которые давно ищет. Это те самые документы, которые я в своей настоящей жизни ищу по разным архивам в России и Германии.

Что именно вы ищете?

Почасовую роспись нахождения картин, скульптур и других художественных ценностей — тогда, в 1945 году, в Саксонии. Она существует, дед приложил ее к докладной записке, сданной в ЦК КПСС в 1946 году. Герой в романе ищет и дневниковые записи деда, где тот описывает, что творило в конце войны военное и тыловое начальство, СМЕРШ, как воровали картины, как «малых голландцев» запихивали в планшеты и вывозили в виде трофеев. Как искусство превращалось в меновую ценность. Вот буквально на днях из Германии пришла сенсационная новость: найдены настоящие сокровища — картины из Дрездена на полтора миллиарда долларов. Пролежали семьдесят лет. И как раз к выходу моего романа «Цвингер»! Я это выдумала, то есть предположила, что они могут быть, а жизнь вдруг — раз! — и подтверждает догадку. Так вот о вымышленном дневнике деда. Этот дневник мог существовать, но в романе он только воображается. И таинственно исчезает. Конфискован КГБ при обыске? Украден?

А дедушка вам ничего не рассказывал про документы?

Когда я доросла до того возраста, в котором могла спросить, дед умер. Мне было десять лет. Он, может быть, многое рассказывал своей жене, моей бабушке, но в последние годы она уже мало что помнила четко, только общую атмосферу. Когда бабушка умерла, я дала себе разрешение записать сочиненное. В 2010-м ее не стало, а в 2013-м я окончила роман.

Все события книги укладываются в семь дней и ночей жизни главного героя во Франкфурте. Там есть и комические ситуации, и элементы триллера. Герой гонится за документами, всплывшими на ярмарке, и за самим героем гонятся. Можно спросить, зачем мне все это? Память не протокол, память — это какое-то очень точное музыкальное чувство. Эмоциональную память мне смогла передать бабушка, не помнившая деталей.

Мы носим в себе воспоминания наших предков, в нас говорят их гены. Мы задаем себе вопросы: что бы делали, будь мы ими — отцами, дедами, предками? В нас звучат отголоски услышанных в младенчестве, в несознательном состоянии, историй и диалогов. Поэтому нас тянет вжиться в наших предшественников, и так мы способны восстановить некоторые зрелища прошлого. Герой моего романа, например, сумел воочию восстановить бомбардировку Дрездена 13 февраля 1945 года. Но даже мой дед сам не пережил этот ужас. Он тоже мог бы реконструировать — по чужим рассказам, по документам и вещественным следам, вживаясь в чужую беду. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы написать десять страниц бомбардировки.

Вы 26 лет назад переехали в Италию и успешно существуете в ее культуре. Какой на расстоянии вам видится Россия?

Я вижу Россию глазами постороннего, приезжаю в Москву нечасто и не растворяюсь. Все то, что отталкивает — а этого немало, — отталкивает очень сильно. Я уезжала из горбачевской перестроечной страны СССР. Была, как и все, настроена к СССР оппозиционно. То, что создалось на месте той окончившейся жизни, для меня непривычно, прежде всего эстетически. А пуще всего удручает язык: он, по-моему, чересчур общ, резок и не всегда постижим. Это оттого, что мне, как любому эмигранту, непривычно многое подразумеваемое.

Для вас уже понятнее Италия?

Наверное, понятнее. Но точно так же и в Италии я все время помню, что, хотя я там работаю, воспитываю сына и дочь, публикуюсь, преподаю и наставляю студентов, дружу с коллегами, выступаю, на самом деле я отличаюсь от остальных, как белая ворона. Знаете, где я это чувствую? В такси. Потому что для таксиста я не итальянка.

Попадая в незнакомый магазин или в приемную врача, я сразу чувствую, как они меня оценивают: «Так, блондинка, акцент… Фамилию не выговорить…» И мне немедленно задают вопрос: «Вы откуда?» На это хочется ответить: «Что за идиотский вопрос? Вы же слышите по моей речи, что я здешняя, что я ориентируюсь и выражаюсь не хуже вас». Нет, гиблое дело. Они чувствуют во мне нечто чужое. Чужая и здесь и там.

Свой среди чужих, чужой среди своих.

Ну да. Я понимаю, что друзья, коллеги так не думают. Да и вы не чувствуете меня чужой ни в малейшей степени. Но поверьте, я буду странно выглядеть в Москве, двинься я самостоятельно в город. С незнакомыми общаюсь с опаской. Не могу угадать ни биографию того, кто говорит, ни даже откуда он — лингвистическая пропасть. Представьте себе, что белоэмигрант уехал из России в 1920-м на последнем пароходе из Крыма, а вернулся в Советский Союз в 1947-м. Понимаете, как за этот срок могут поменяться ментальность, язык, архитектура?! Городской пейзаж? Наименования мест и вещей?

Какие изменения в языке вы бы отметили в первую очередь?

В интеллигентской среде поселились в изобилии неотрефлексированные вульгаризмы, воспринятые из языка власти, и это ужасно. Но удивляет и дикторская речь. Вы согласитесь со мной, что эфир заполнен совершенно произвольной фонетикой. Московского произношения уже точно нет. В бытовой речи для меня необычна интонационная структура — она так нова, что я не всегда могу произвести смысловое членение, слыша разговор за соседним столиком в кафе.

И с грамматикой что-то странное случилось: переходные глаголы стали непереходными — «зажигать», «тормозить». Куда ни попадя всовывают плеонастическое «о том, что» и «то, что». На письме вдруг перестали различать инфинитив и третье лицо множественного числа в возвратных глаголах и ставят везде без всякого зазрения мягкий знак. Или теряют его. Осмыслить эти перемены мне помогли книги Максима Кронгауза и Ирины Левонтиной. Но, по-моему, они констатируют эти дикости, как врач констатирует остановку сердца.

Но вернусь к интеллигентской речи. Понять бы, отчего так нестерпимо банализировалась лексика. Почему позволено торжествовать словам блатного происхождения: «прогнуться», «терпилы», «мочить». Нет, вы поймите, я не проповедую пуризм! Прежде, скажу «в мое время», лагерная лексика наряду с матерной тоже вкраплялась в разговоры интеллигентов. В том числе потому, что многие интеллигенты в сталинское, да и брежневское время сидели. Они выносили из лагерей лингвистические перлы, необходимые, в частности, для описания тогдашнего бытия. Не обязательно тюремного. Понятно же было, сколько тюремности в любой советской среде.

Но в третьем тысячелетии-то, по идее, свобода вокруг. Почему же по-прежнему бытует презумпция тюремности? Мы употребляли слова «шмон», «шухер», «хипеш» с подчеркнутым отстранением, в шутку, чтобы играть с многоцветной палитрой оттенков, чтобы забавляться языковыми регистрами, несвойственными официальной культуре. Так мы противопоставляли свой идиолект языку газеты «Правда». А теперь какое же противопоставление? Теперь сама власть принимает лагерный язык как норму! Следовательно, способом обособления себя от них должна была бы, по идее, сделаться у интеллигенции в качестве оппозиционного идиолекта чистая, если угодно, аристократичная русская речь.

В общем, русский язык меня не то чтобы смирно дожидается. Поэтому мне все труднее переводить на русский. Выражения, которые хочу пояснять, вдруг глядь — уже вошли в русский язык. Последнее время редакторы мне часто говорят: «Вы так осторожничаете со словом “паста”, а мы все его употребляем». Но раньше-то по-русски говорили «макароны», «спагетти», а слово «паста» требовало если не перевода, то особого оформления.

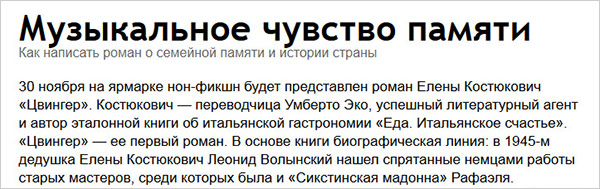

Досье РР

Елена Костюкович

родилась в Киеве в 1958 году. В 1980-м окончила филфак МГУ. С 1989 года живет в Италии, преподавала в университетах Тренто, Павии и Милана. В 2000 году основала литературное агентство ELKOST International Literary, занимающееся продвижением русских авторов в Европе. С 1988 года переводит на русский романы Умберто Эко. В 2006 году выпустила книгу об итальянской гастрономии «Еда. Итальянское счастье», которая была переведена на 15 языков.