Video:

https://tvrain.tv/teleshow/kruglyj_stol/evropa_umberto_eko-409675/

Transcript:

Макеева: Таких сложных и таинственных эфиров на Дожде давненько не было, если вообще когда-то были, но постепенно с помощью гостей студии, специалистов и по заговорам, и по Умберто Эко, фрагмент экранизации его романа «Имя розы» вы только что видели, уверена, что мы со временем во всем разберемся, есть у нас на это час. «Европа Умберто Эко» — так называется наш эфир, это такое Средневековье вокруг нас, в смысле вся эта красота Средневековья: тамплиеры, розенкрейцеры, тайное правительство, подпольные системы, опутывающие Землю. Позднее, кстати, и в буквальном смысле слова опутывающие, в одной из популярных в 20 веке теорий описывалось, что метро недаром по всему миру начали строить в одно и то же время, это все, само собой, придумали евреи. С какой целью? С целью захватить мир из-под земли. В современной России все кажется немного проще, про заговоры американцев с целью загубить Русь все, конечно, в курсе. Но есть и менее очевидные вещи, например, масоны — тайные и явные. Почитать повнимательнее интернет, и выясняется, что адвокат Игорь Трунов, годами представляющий в судах интересы пострадавших в терактах — мастер масонской ложи. И случайность ли тогда, что засаженный последним делом Трунова под арест домашний миллиардер и владелец аэропорта носит фамилию Каменщик?

Шутить про русских масонов больше не будем, впрочем, как пойдет. Будем говорить о Европе отчасти, в общем, в том числе о России, о Европе Умберто Эко.

«Человечество, — процитирую я Умберто Эко, — не выносит мысли, что наш мир получился случайно, по ошибке, потому что четыре обезумевших атома столкнулись в дожде на автостраде, и стараются объяснять мир через космический заговор Бога, ангелов и дьяволов». Умберто Эко, как известно, был атеистом, и в Бога, ангелов и дьяволов, в космический заговор, стало быть, не верил. А верил ли он в земные заговоры вообще, или он все время над этим изощренно, как весьма энциклопедически образованный человек, издевался? Давайте сразу определим это.

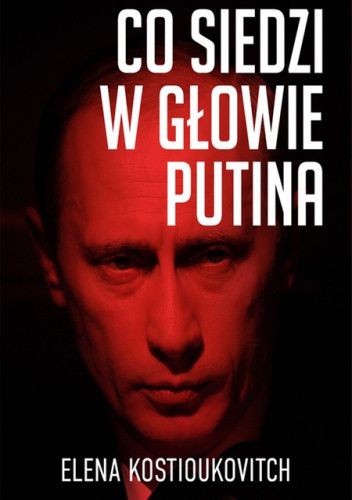

Костюкович: Я так думаю, что издевался, поскольку я переводила роман «Маятник Фуко», и совершенно точно его прочла. Кто еще его прочтет, тот в этом убедится, потому что все заговоры на свете, которые Умберто Эко там как-то вложил туда и рассказал, в конце концов, не выдерживают никакой конкуренции с простой квитанцией из прачечной, которая и оказывается главным документом теоретически, как будто бы именно на нем построено тайное могущество великой закулисы. А потом садится нормальная женщина, со здравым смыслом, жена героя, кстати, у Эко у самого исключительно разумная жена.

Макеева: Но роман-то на этом не заканчивается, как мы знаем. Все заканчивается просто мистерией с человеческими жертвоприношениями.

Костюкович: Да. А потом, к сожалению, те, которые не читали роман Умберто Эко «Маятник Фуко», перешибают артерию главному герою и вешают его на проволоки — и все, увы.

Бутрин: С другой стороны, роман совершенно чудесно заканчивается, и я все время страшно люблю именно последние слова. А заканчивается тем, что никаких заговоров не надо. Главный герой сидит, смотрит на холм и говорит, какие они красивые. Со мной знакомство с Эко примерно так и произошло, это было в 1991 году, про Эко здесь мало кто что знал, а 1991 год был у нас такой специальный год, я был студентом, совершенно погруженным в социалистические конспиралогические теории, я, наверное, был идеальным потребителем всех этих теорий заговора.

Макеева: Вам это нравилось? Вы в это верили?

Бутрин: Да, мало того, мне это нравилось настолько, что прочтенный мной «Имя розы» на меня сильно, конечно, подействовал, но от теории заговора никак не отвратило. Какой-то я был такой любитель этого всего.

Макеева: Нет, вам это нравилось эстетически или вы верили в то, что это существует?

Бутрин: Вы знаете, в возрасте 19 лет разницы между этим не бывает, что то, что другое. И в нужный момент мне попался тогда не ваш перевод «Маятника Фуко», и это, конечно, было идеально. Очень хорошо, что это вышло ровно в 1992 году, потом я почитал ваш перевод. С тех пор, в общем, я не верю в теорию заговора, там, кстати, во многом, Умберто Эко, конечно, изготовил меня своими романами впоследствии, потому что я не пропускал ни одного, и это Европа, в которой не может быть теории заговора.

Наринская: Ты говоришь, тебе было 19 лет, моему сыну Грише 14 лет. И если все-таки считать, я не знаю, я понимаю, что такое снисходительное, немножко мнение: все люди — дети. Но я наблюдаю этот наивный взгляд мальчика, то есть он интересуется историей страстно, и...

Костюкович: А он у вас какой-то очень умный, продвинутый и не наивный вообще-то, да?

Наринская: Он такой, наоборот, восторженный ребенок, подросток. И ему ужасно...

Макеева: Кто уже прочитал «Маятник Фуко», должен читать фейсбук Анны Наринской, чтобы следить за цитатами мальчика Гриши.

Наринская: Так вот мальчик Гриша, ему очень скучно без теории заговора. Он каждый раз про что-нибудь такое узнает: про мировое правительство, про розенкрейцеров. Сдуру как-то прочел «Generation П» и т.д., не совсем для его возраста чтение. И он каждый раз с надеждой ко мне приходит и говорит: «Слушай, тут, наверное, все-таки так», потому что это, конечно, гораздо интереснее представить себе, как говорит Эко, что это мир происходит...

Макеева: Четыре обезумевших атома столкнулись в дожде на автостраде — это скучнее.

Костюкович: Да, мы тоже четыре на Дожде.

Наринская: Да. Случайно. И какими-нибудь скучными, подвластными Дмитрию экономическими законами управляется, или еще что-то — это все-таки достаточно скучная вещь, и поэтому... А когда выясняется, как уже во всякой попсе, типа, как «Код да Винчи», что все придумали, и все фрески неспроста, и все картины неспроста. Я помню, что когда как раз вышел «Код да Винчи», то я вдруг слышала людей на лавочках в нашем дворе, я тогда жила достаточно далеко от центра, это был большой двор, там было много лавочек, и люди обсуждали это, говорили, что почти как будто озарение евангельское, что они то теперь поняли, как оно есть. То есть, конечно, людям хочется, чтобы было интересно. Вот такая моя простая...

Макеева: Я вас хочу привлечь, чтобы вы мне помогли.

Солдатов: Да, я сейчас думал про то, что мои подопечные, я по роду своей деятельности все время общаюсь и пишу, поскольку я пишу о спецслужбах, то с этими персонажами я общаюсь.

Макеева: Это все правда, это правда, заговоры есть.

Солдатов: И я просто поражаюсь тому, что они очень напоминают вашего сына, то есть они находятся на каком-то уровне 12, видимо, лет, все-таки даже не 14.

Макеева: Вот, я на вас так надеялась.

Солдатов: Потому что они все время приходят с какими-то совершенно поразительными идеями. Например, у меня есть один очень большой приятель, один из самых результативных командиров спецназа в Афганистане, который ругался, мы почти поругались, объясняя, что есть такое понятие как астральная разведка, и есть люди, которые этим занимаются как у них, так и у нас, и надо только понять, когда она включается.

Макеева: Астральная разведка.

Солдатов: Разведка, да. Она как-то в ноосфере происходит само по себе, собирает, видимо, разведданные как-то прям напрямую, из мозгов подопечных.

Наринская: Это инопланетяне?

Солдатов: Это враги — масоны и т.д. Или все-таки вспомню, что в 90-е, в 2000-е годы появилось очень много безумных теорий, очень часто за ними стояли или сотрудники спецслужб, или бывшие армейские офицеры. Все эти мертвые воды, концепции...

Макеева: Красная ртуть.

Солдатов: Да, эти все вещи, какие-то глобальные сатанинские предикторы, которые управляют нами издалека. И ты впадаешь в абсолютный шок, когда ты видишь, например, такие термины как глобальный сатанинский предиктор в совершенно официальных документах. Например, я помню, это было в докладе института Счетной палаты, которую тогда возглавлял господин Подберезкин с Шахраем. Доклад был о том, какое будущее Россию ждет в 2020 году. И там прям было написано, что глобальный сатанинский предиктор, в общем, как-то влияет на то, как у нас все это будет происходить. И от этого, конечно, несколько теряешься.

Костюкович: Вы знаете, когда эта лексика такая пародийная, как глобальный сатанинский предиктор, хочется действительно усмехнуться. Но это все размыто, потому что когда говорят о местах силы, уже совершенно непонятно, что нужно и как на это реагировать, поскольку человек с горящими глазами, очень симпатичный человек, просто хочет тебе описать некое место, где, может быть, он почувствовал что-то хорошее, но он из этого начинает выводить токи теллурические.

Наринская: Но это не заговор, это какой-то мистицизм уже, скорее.

Костюкович: Да, я согласна. Что думал об этом Умберто Эко? Моя специализация — знать, что он думал, поскольку я его переводила и запомнила, то, во-первых, хотела вам сказать, Андрей, об этих самых спецслужбах, у него было две, и вы это, наверное, знаете, вы же читали, интересно ваше мнение, у него было две постоянные фразы. Одна — это то, что «спецслужбы всегда реагируют с невероятным возбуждением на то, что уже давно напечатано в газетах». И второе — это то, что «спецслужбы, когда им уже совершенно некуда деваться, они моментально выдумывают заговор». И это, собственно, и происходит и в «Маятнике Фуко», и в «Пражском кладбище», и в романе последнем, неудачном довольно, «Нулевой номер». И у вас какое мнение? Вы изучаете это все, помимо Умберто Эко, еще и как бы реальное, не художественное.

Солдатов: К сожалению, проблема только одна, что если в 19 веке все-таки очень многие теории заговора были рождены людьми, далекими от спецслужб: писателями, как Баррюэль, например, или аббатами, как, собственно, Дюма, и поэтому это имело определенное качество, все-таки это было интересно, завлекательно, а часто это было прямо так: ты читаешь это все, и, конечно, очень интересно. Но, как сейчас, в 20 веке, а часто, в общем, эти внутренние доклады спецслужб лишены этого качества, то есть там все более примитивно и, в общем, это совсем не развлекательно.

Костюкович: Пишут троечники, короче.

Солдатов: В общем, да. Поскольку у них намного меньше читателей, по большому счету — их начальник и начальник начальника — то можно как-то, изложил кратко: везде ЦРУ, и все.

Наринская: А с другой стороны, мне интересно, как далеко в этом неверии в заговор — везде ЦРУ — можно идти. Например, есть уже доказанные случаи, и я сейчас говорю про американские случаи не потому, что я, не дай Бог, хочу совпасть с какими-то антиамериканскими настроениями, а просто потому, что там есть расследовательская журналистика, все печатается, и мы знаем, есть огромные расследования, например, что крэк конкретно был действительно внедрен ЦРУ, они даже от этого не отказались, потому что это была действительно, наоборот, идея какой-то картель схватить. И были внедрены, и этот дешевый героин стали продавать. Или дело Норта и т.д.

Макеева: Но чтобы получился Умберто Эко, нужно чтобы директор ЦРУ был тамплиером, тогда все сойдется.

Наринская: Это правда. Но мне просто кажется, что есть то, что все ЦРУ. Я выросла в такой семье, у меня вообще реакция была — все КГБ. То есть я в каком-то смысле тоже жертва теории заговоров в каком-то смысле, может быть, это когда-нибудь было не оно, например, но моя реакция, она была всегда про все — что бы ни случилось, какие-то, я даже сейчас не буду, наверное, перечислять, но мы знаем события 90-х и начало нынешнего правления, назовем это так, я, например, сторонник абсолютной теории заговора относительно каких-то...

Костюкович: Чего?

Наринская: Взрывов домов в Печатниках и этих вещей, потому что мне просто интересно, где кончается карикатурная теория заговора, что это все тамплиеры, и где начинается все-таки возможная политика.

Бутрин: А можно я кратко перескажу? На самом деле где кончается — не знаю, где начинается теория заговора — это же совершенно чудесный «Остров накануне». Человек, который сидит на корабле, а два человека — это уже заговор, они прекрасно изобретают себе, и даже один человек — это уже заговор. Там когда человек сидит на тропическом острове и изобретает сам себе картину мира заговорческую совершенно прекрасно. Там вся механика изображена, как человек, сталкиваясь с устройством мира, как-то понимает, что мир его сильно больше, и ему нужна теория заговора. Мы всегда будем придумывать теории заговора, конечно, это никуда не денется.

Макеева: Еще к вопросу о том, в каком мире мы живем в настоящий момент. Заметьте, как Умберто Эко, но это в большей степени, наверное, 20 век все-таки, то, о чем он писал — это 19-20 век, а при этом Андрей сказал, что в случае с Россией эти все безумные вещи возникали в 90-е и 2000-е годы. Если продолжать эту тему, мысль самого Умберто Эко, который говорит, что европейцы не очень интересуются Средневековьем, потому что все время видят церкви каждый день, и самые интересные письма я получаю из Индианаполиса. Получается этот интерес и к теориям заговора, и к Средневековью — это нечто провинциальное немножко. В этом смысле мы отстали от всех остальных и как бы это на самом деле уже все и уходит. Нет?

Костюкович: Я согласна. Когда вы говорите о том, что они все время что-то видят. Любовь к антуражу — это одно, любовь к объяснению мира, пусть даже такими дикими средствами, как пытаться какую-то закулису образить, и она собою мир стратегически определяет и планирует. На самом деле это представление расходится, например, с таким любимым нами мыслителем и писателем, мыслителем на исторические темы как Лев Толстой, который для Умберто Эко был очень важен. И телеологии Лев Толстой никакой не представлял, как вы помните, считал, что Шенграбенское сражение выигрывается именно какой-то суммой одиноких воль, которые складываются в общую волю, но даже в мыслях у него не было, что Багратион может этим делом командовать, не говоря уже о мировой закулисе. И, естественно, мне кажется, что Умберто Эко пошел по этому, вполне здравым смыслом диктуемому пути, а именно, что люди спонтанно действуют и что-то образуется и, в частности, образовалась единая Европа, что чудо, просто чудо — удивительная вещь, которую Умберто Эко на моих глазах восславлял как некое просто второе пришествие Христа. Ему казалось, что это необыкновенно важная вещь, и мне тоже, и всем нам.

Он объявил в манту, я помню во дворе был фестиваль большой литературный, огромный двор, люди висели с окон герцогского замка Гонзага, и некоторых держали за штаны, поскольку они соскальзывали вниз, Умберто Эко сказал, что у него родился внук, и все замолчали, потому что как-то все пришли его слушать, а причем тут внук? Он сказал: «Нет-нет, это не так важно, я закончил роман «Баудолино»». Началось какое-то радостное движение, что как это приятно, мы рады все. На что он сказал: «Да нет, я вам хотел сказать, что мы создали Европу». И тут все заорали, это был такой типично эковский способ ввести информацию, чтобы было смешно. И создание Европы — это была величайшая вещь, и он был уверен, что все хотят этого. И на самом деле, мне кажется, все хотели этого, очень многие. Не было никаких особенных протестов. Сейчас все трещит, и Англия выходит, и какие-то еще сложности происходят. Но хорошо, что Умберто Эко уже этого не видит, он бы очень расстроился.

Бутрин: Ни в одном романе Умберто Эко не было разделенной Европы, какое бы время ни было. Даже Константинополь, в общем — вполне часть Европы, это всегда было какое-то одно пространство, удивительно на самом деле.

Макеева: Если мы перескочили на объединенную Европу, то тогда я давайте вам еще одну цитату, опять же, из романа «Маятник Фуко» насчет того, кто и как ее себе видел. «Маркиз задумал политическую формулу, на которой было основано самое совершенное общество — синархия, противоположность анархии (она там фигурирует активно). Объединенная Европа, управляемая тремя европейскими советами: экономическим, законодательным, ответственным за духовную власть, то есть за религию и науку, просвещенная олигархия, которая свела бы на нет классовую борьбу», — такая у него была идея. Что в итоге получилось? Что-то похожее получилось? Объединенная Европа, может быть, нет совета по религиям?

Бутрин: Да есть совет по религиям.

Макеева: Да? И какой у нас главный, это разве сила, управляющая Европой?

Солдатов: Поскольку теория заговора породила создание Евросоюза, я прекрасно помню, как я в начале 2000-х общался с очень знаменитыми советскими диссидентами, которые абсолютно серьезно говорили мне, что идея Евросоюза — это на самом деле идея леваков Германии, которые пытались придумать синергию с Советским союзом, и поэтому все на самом деле организации, институции Евросоюза зеркалируют организации Советского союза, то есть в какой-то момент они сольются. А дальше была придумана совершенно замечательная теория, что мигрантов то в Европу привезли не просто так, а мигрантов привезли для того, чтобы была база, которая будет голосовать потом за социал-демократов и коммунистов, и потом произойдет эта самая синергия. Так что, в принципе, это просто еще один повод придумать какую-нибудь теорию.

Бутрин: С другой стороны, я же про новости эти, я как раз сейчас последний год наблюдаю за тем, как организуется странный процесс, там какая-нибудь единая Юго-Восточная Азия. Они, по сути, строят примерно то же самое. Некоторое время до этого я наблюдал за тем, как объединялась и не до конца объединилась, она будет объединяться, какая-нибудь общность стран Персидского залива. Это та же самая история на самом деле. Это та же история, что Штаты, это та же самая история, что Европа. Когда у нас создают Таможенный союз, который мы все ругаем страшно и т.д., это тот же самый процесс. Мы по большей теории заговора будем иметь мировое правительство не тайное, а явное. Возможно, мы вполне доживем до этого времени.

Наринская: Это ровно то, о чем я говорю, то есть мне кажется, что если есть эти смехотворные или фантастические и дающие такие прекрасные романы теории заговора, или какие-то смехотворные романы тоже, а есть политика, которая в каком-то смысле действует теми же рычагами, которые показаны в этих...

Макеева: Просто нужен свой летописец, чтобы немножко это, может быть, романтизировать, а на самом деле процессы существуют.

Наринская: Во всяком случае, если предположить, что некоторую игру мы… например, процесс создания единой Европы можно тоже описать в абсолютных терминах, то есть можно было бы попросить, например, Умберто Эко, который бы, например, блестяще в терминах теории заговора, что собрались некие люди, которые решили эту большую территорию, и там будет действительно одно правительство, оно будет сидеть в Брюсселе, и потом оно подтянет еще эти северные страны, которые там будут, не знаю, Прибалтика.

Костюкович: Нет, но это же открыто делалось, из союза стали постепенно…и это же очень хорошо, что в этом такого зловещего?

Наринская: Я абсолютно за. Зловещего нет. Я имею в виду именно то, что вы говорите, что достаточно открытый политический акт вполне можно описать в этих терминах, но есть люди, которые так его себе и описывают. Это да.

Бутрин: Конечно, эти люди при этом не понимают то, что в результате мирового правительства...

Наринская: То есть эти люди, извини, что перебиваю, я просто хочу досказать, что теория заговора — это необязательно некая фантастика, это может быть совершенно реальная вещь, которая просто для людей выглядит заговором.

Костюкович: Давайте определим одну терминологическую обязательно вещь. Если мы говорим о заговоре, то мы должны предполагать, что он тайный, заговора явного нету. То есть он или выходит на поверхность, потому что он удался, или выходит на поверхность, потому что он провалился, но он не остается. То есть заговора, который бы потом никак не выявился, не существует.

Бутрин: В общем, да, проблема с этим мировым заговором заключается в том, что он происходит абсолютно публично, всем понятен и состоит он, собственно, не в создании единого мирового правительства, а на самом деле он состоит в создании власти, ну хорошо, 100 тысяч городов. То есть Европа — это не брюссельское правительство. Европа — это 10 тысяч городов.

Костюкович: Я согласна полностью.

Наринская: А объясните мне, а когда в России абсолютно какие-то решения принимаются абсолютно непублично, абсолютно закрыто — это заговор?

Солдатов: Конечно, но в какой-то степени это роль неформальных структур.

Наринская: Мне просто интересна эта ситуация.

Костюкович: Это называется келейность.

Макеева: Слушайте, спецслужбы договариваются с правительствами стран? Это бывает, Андрей, спецслужбы договариваются с правительствами стран? Да, пожалуйста.

Солдатов: Нет, вообще на самом деле я согласен с Анной, мне кажется, что достаточно материалов, чтобы написать такой роман. Например, известно, что есть большое количество неформальных, мягко говоря, встреч, которые регулярно проводятся. Например, хорошая история — каждый год в апреле в Гармише, то есть прекрасное место, курортное…

Костюкович: Партенкирхен.

Солдатов: Да-да-да. Собираются генералы российские и американские, обсуждают такую тему, как кибер-война. Почему бы из этого не сделать прекрасную историю? Они собираются абсолютно неформально, это неформальная встреча проходит уже лет 10. Каждый год они неделю там сидят, и, в общем, ключевые фигуры.

Макеева: А это приносит человеческие жертвы?

Солдатов: Вроде бы нет. Но таких же много вещей происходит.

Макеева: Надевают ли они мантии?

Наринская: Нет, но это уже второй уровень, да.

Солдатов: Можно придумать какое-нибудь опломбирование чего-нибудь.

Костюкович: Извините, что я лезу. Но ведь какое количество ученых из самых разных областей встречаются и неформально что-нибудь обсуждают? Я знаю крупных математиков, они рассказывают, как они перезваниваются по телефону между континентами и сообщают друг другу какое-нибудь одно магическое слово, но это не заговор. А тот должен понять, 6 человек на свете могут понять эту его новую находку. Вообще с математиками очень интересно.

Наринская: Нет, но мы предполагаем, что в результате, например, встречи этих генералов, они говорят друг другу какие-нибудь слова, которые выглядят, например, «Какая погода и птичка села, посмотри», а завтра...

Костюкович: Над всей Испанией безоблачное небо.

Наринская: Да, а завтра там что-нибудь взрывается.

Костюкович: Прям взрывается у генералов, с чего вдруг?

Наринская: Ладно, не даете пожить интересно, я считаю.

Макеева: Но при этом получается, что спецслужбы работают хуже, чем в 19 и 20 веке и еще раньше, когда для того, чтобы замаскироваться и приходился этот тайный язык, это же не просто, чтобы развлечься, эти все слова волшебные — «птичка» и прочее, а для того, чтобы был тайный язык, чтобы ты узнал только брата, а чтобы никто чужой ничего не понял.

Солдатов: Я бы не сказал, что на самом деле они работают хуже, потому что если судить по результатам, сейчас, благодаря тому, что прошло много времени, в 90-е, 2000-е уже рассекретили много документов о том, чем занимались, например, ЦРУ в 50-е годы, стало известно, что действительно та история, которую всем нам рассказывали в школе сотрудники КГБ о том, что современное искусство — это порождение ЦРУ. Так действительно ЦРУ финансировал современное искусство в Соединенных штатах, это абсолютно реальная история. Или, например, помните, была история про атомных шпионов, что, конечно же, это был маккартизм, и Маккарти зря устраивал охоту на Коммунистическую партию Соединенных штатов, не было там никаких контактов со спецслужбами. Нет, были контакты, и действительно большинство атомных шпионов были завербованы.

Макеева: Но это не значило, что пол-Голливуда надо было лишить работы, что касается Маккарти — это такая спорная вещь, да.

Солдатов: Нет, естественно, я не оправдываю эту историю.

Наринская: Нет, речь идет о том, что в каком-то смысле иногда бывает, и очень часто бывает, что реальная политика, опять же, мы говорим с вами про американцев просто от того, что действительно у американцев все это гораздо честнее и прозрачнее, и мы про это знаем, а что наши — мы не знаем.

Макеева: Может быть, они наследники этого всего?

Наринская: Но, например, поддержка каких-то режимов в Латинской Америке, то, что нам бесконечно снимают фильмы американцы сами про себя, как они там... Грубо говоря, скажите, романы Грэма Грина — это что? То есть понятно, мы перешли уже от эковской теории заговоров с какими-то действительно кровавостями и мистикой и всем таким к таким простым вещам. Но они же отражают некую реальность, притом, что мы знаем, что сам Грэм Грин был этому не чужд. То есть он понимал, как это устроено — английская разведка и т.д. То есть мне кажется, что как раз слияние жизни и этого, оно очень интересно.

Макеева: Надо сказать, что у Умберто Эко совершенно отсутствует тема соперничества Европы и России. То есть Россия очень активно присутствует, и все время появляются какие-то русские, тоже там что-то такое, как-то участвуют, но при этом нет никакого соперничества, нет никакого этого — кто враг.

Наринская: Потому что он считал Россию Европой.

Костюкович: Нет, он не считал Россию Европой, он мало знал о России, хотя это присутствует. Как раз могу рассказать немножко о том, когда появлялась какая-то тема, довольно часто мы обсуждали ее. И, в частности, для того, чтобы, например, Умберто Эко понял, что писалось о «Протоколах сионских мудрецов» и не было переведено на известные ему языки, я постаралась ему пересказать, например, работу Аронова, Хенрика Барана и Зубарева о «Княгине Радзивилл» и «Протоколах сионских мудрецов». Эдельмана о долгоруковском архиве и об очень комичном похищении документов Герцена. Это, правда, у него почему-то потом оказалось в романе похищением документов жены у Карла Маркса. И на всякого мудреца довольно простоты. В любом случае, каково же было мне это переводить потом? Но в любом случае я должна сказать, что эта Россия представлялось ему очень романтичной, вы очень хорошо задали вопрос, Маша, об этом. Никакого соперничества, я думаю, он между Россией и Европой не мог предполагать, извините, потому что Россия там даже не просматривалась в качестве такой уж страшной ударной силы. Из нее было только направлен в Европу воображением Умберто Эко некий Рачковский, который иногда у него оказывался Раковским, а иногда вообще даже Ракучи, но потом мы его все-таки совместными обсуждениями поставили на нужную ему...

Макеева: Вы еще сказали такую вещь, которая, в принципе, объясняет популярность идеи внешнего врага в Российской Федерации — это то, что на самом деле с той стороны он не просматривается в качестве врага, может быть, это и обидно — как это не просматривается? Мы — серьезные люди, сейчас мы будем настоящими врагами и все вам докажем.

Солдатов: Может быть, одна из причин довольно любопытных — это то, что если посмотреть на методы спецслужб, вообще как они эволюционировали за последние 500 лет, любопытно, что практически все вещи, которые были придуманы — от агентов-провокаторов до внедрения в организации, развала их изнутри — все это было придумано не для борьбы со шпионами, все это было придумано для борьбы с собственными диссидентами. Потому что началось все с Англии, и началось это почему? Потому что английские иезуиты сбежали во Францию, там их готовили для того, чтобы они вернулись в Англию. Соответственно, вся эта машинерия была придумана для борьбы все-таки с внутренним врагом, внутристрановым, внутри Англии и потом внутри Европы. Собственно, внешний враг был такой всегда условный. Если он поддерживает внутренние противоречия — это да, тогда это серьезно уже нужно включать по полной.

Макеева: Есть мнение вообще, что вся внешняя политика — это на самом деле внутренняя политика. И все внешнеполитические шаги делаются только для внутреннего пользователя, в том числе и история наших последних 2 лет тоже вполне себе может это доказывать.

Наринская: Нет, я даже не знаю, что на этом месте сказать, потому что я углублена в размышление о возможных теориях заговоров.

Бутрин: Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите здесь. А что Эко так много писал про заговоры? Я его, кажется, всего читал.

Костюкович: Он смеялся над ними, и почему-то считается, что роман, допустим, «Маятник Фуко» — это про тамплиеров и розенкрейцеров. На самом деле это про тех болванов, которые верят в тамплиеров и розенкрейцеров, еще раз повторяю, про квитанцию из прачечной, которая является... Вы сказали о внутренней политике, ради которой и замышляются некоторые внешнеполитические движения. Абсолютная идея Умберто Эко, полностью, неслучайно у него вышла, мы сейчас говорим с вами о романах, но у него вышла замечательная книга, которая называется «Сконструируй себе врага», и начинается она с того, как едет Умберто Эко с таксистом в Нью-Йорке, и тот никак не может понять, что такое итальянец, сам он, предположим, иранец. И он для того, чтобы понять, что такое Умберто Эко — итальянец, он ему говорит: «Вы против кого? Ваша нация она против кого?». И тот замирает и не может ничего сказать. Было время, когда-то против французов, иногда было против Бошей, но, по сути дела, не так чтобы что-нибудь сильно против кого он мог этому иранцу сказать. И тот на него машет рукой, и говорит: «Да незаметная какая-то там у вас нация», вообще никакого интереса не испытывает к ней.

Макеева: Что касается визионерства, свойственно ли оно вообще Умберто Эко было, потому что он обращался много к прошлому, но говорил ли он о будущем? Я, например, кроме каких-то теорий, которые может быть... Да?

Костюкович: Да.

Макеева: Итак, что нас ждет, что ждет Европу и нас немножко?

Костюкович: Итак, что отключат электричество. И тут-то, наконец, начнется жизнь, потому что только Умберто Эко будет помнить таблицу умножения нашу первым дело, он будет единственным на всем свете, который еще знает наизусть начало «Илиады», таблицу умножения, стихи Верлена, и таким образом будет развлекать всех остальных, которые без электричества просто будут дохнуть со скуки.

Макеева: То есть он не хотел этих серьезных предсказаний, и просто издевался над современниками? Это же не предсказание?

Костюкович: В общем, он перепугался того, чем стал интернет в последнее время. И об этом много думал, и надо сказать, я понимаю его ужас, он был совершенно не в том, что старикашка дряхлый не в состоянии. Он, кстати, был зачинателем интернетной культуры в Италии. Он был первым, кто создавал там, допустим, электронную энциклопедию, и она не запустилась на первом показе. Сидели все, я тоже была в зале, не запустилось, не пошло вообще, этот диск был про Барокко сделано Умберто Эко, это был 1992 год. Но в любом случае он очень перепугался, вот вам еще одна интересная тема, что он думал о будущем, куда приведет наш мозг с точки зрения нейрофизиологии, этот фрагментарный наш способ постигать действительность, которая какая безграмотность страшнейшая, и почему любому дураку, как он выразился, scemo del villaggio, это дурачок из деревни, дается возможность трубить все трубы, фанфары, и его должны слышать на всех концах Вселенной, и что нет иерархии больше никакой. Он об этом волновался.

Наринская: То есть он был элитист?

Костюкович: Стал элитистом на старости лет, наверное. А вы, я не знаю, может быть, читали его какие-то тексты об этом или же если нет, то...

Бутрин: Что про будущее?

Костюкович: Что вы думаете?

Бутрин: Не знаю.

Костюкович: Про интернет? Потому что он...

Бутрин: Если про Европу, то я вообще воспринимаю Эко как человека, который всегда всем показывал, что Европа — это такая вневременная структура. Она примерно как с 11 века начинается, до 11 века мы не очень понимаем, и то, что сейчас — это ничем не отличается, оно и дальше такое же будет. Мы тут хотели в процессе говорить про закат Европы, а я все время думаю про одно и то же, что в сущности Эко писал всегда про эту идею Европы, которая Европа городов, прежде всего, которая Европа Просвещения, которая Европа книг, и по отношении к которой все теории заговора — такая глупость, что вообще говорить не о чем.

Костюкович: Он еще ратовал за объединение Европы в сексуальном смысле путем проекта «Эразмус»: студент едет, и об этом он постоянно, он даже у президента недавно на приеме, там сидело много подростков, он им стал объяснять, что вы доверьтесь, поезжайте, увидите, что если вы в этот «Эразмус» войдете, то поймете насколько сексуальное братание может быть важным для мира во всем мире.

Макеева: Неожиданный поворот.

Бутрин: Бывает и так.

Костюкович: Да, но вы спрашиваете. И без всякого заговора, заметьте, вполне открыто.

Наринская: Но мне кажется, что здесь есть важная вещь, уже не имеющая отношения, по-моему, к теории заговора, что и у нас многие так считали, что Европа — это вообще вещь как раз мистическая, и что Европа — это не география. И как раз то, что произошло в умах многих, то, что произошло с объединением Европы и с присоединением к ней тех стран, которые, может быть, слегка выпали из Европы, европейскости за то время, пока они были под Советским союзом или были странами Варшавского блока и т.д., оно это нарушает. Я была сама поражена, что когда я в какой-то момент беседовала с самыми знаменитыми французскими леваками, и вдруг, это было примерно лет 8 назад, и эти люди, которые такие прямые наследники 1968 года, которые в моем понимании должны все критиковать и про все говорить, как все ужасно, капиталистично и отвратительно, они вдруг говорят: лучшего места, чем Западная Европа, сейчас нет. И если разные, включая Фреда Лайцмана и каких-то еще людей, такой легкий неймдроппинг я себе позволяю, я брала интервью у Юлии Кристевой, и она говорила совершенно то же самое, что да, Европа сбылась как место возможной на Земле справедливости, возможного на Земле равенства, что для меня... То есть она считала, например, что оно и в смысле феминистском тоже достигнуто, и какая-то работа ее последних лет была вся направлена на арабские страны и т.д.

Макеева: Ей стало скучно, и она переключила внимание, поэтому ее работа была направлена на арабские страны?

Наринская: Нет, она считала, что в силу сознания женщины, надо теперь там как-то, но я думаю, это было не так просто. Но я имею в виду, мне кажется, что если взвесить вместе с тем, что случается в последние годы, это несколько физическое блаженство Европы, оно действительно начинает разрушаться. То есть если Европа находится в каком-то кризисе... Просто для меня было тогда поразительно то, что даже левые люди, которые всегда должны быть чем-то не удовлетворены, и в этом вообще смысл их существования, в один голос говорили, что некоторая нирвана достигнута. И в смысле каком-то мистическом нет, я даже тогда подумала, что, наверное, сейчас начнет что-нибудь происходить.

Солдатов: Мне кажется, что уже происходит довольно давно. Меня на самом деле всегда пугала одна мысль, что та Европа, которую мы себе представляем, которая как единое пространство, по крайней мере, для обычного человека, существует со времен Французской революции. Собственно, был тот момент, когда две вещи совместились, а именно: теория заговора и страх, и на самом деле это очень важная вещь. Смотрите, ведь революции, которые происходили, не знаю, Английская революция, никого в Европе не напугали, революция в Америке, собственно, люди отнеслись к ней, в общем, позитивно. Вдруг происходит революция во Франции — и появляются теории заговоров, глобальные, которые соединяют эти два момента, что существуют какие-то тайные организации, которые могут вывести десятки тысяч людей на улицы, и это будут или карбонарии, или это будут масоны, или это будут евреи, или это будут красные коммунисты, или это будут «Аль-Каида». То есть эта история она там началась, и она...

Наринская: Уже до «Аль-Каиды» дошла?

Солдатов: Фактически да, потому что это тоже идея глобальной какой-то организации, которая всеми нами управляет. И вдруг тысячи мигрантов выйдут на площади Европы, все эти теории про мечеть Парижской Богоматери, они прям выйдут из подполья и займут всю Европу, и она мгновенно станет исламистской. Мне кажется, это появилось тогда, и это как-то неразрывно связалось с идеей этой централизованной Европы, некой объединенной сущности, такой европейской цивилизации, как мы сейчас себе представляем. Потому что действительно для очень многих людей Европа 16, 15 века — это не очень понятная вещь, это искусство, это картины, но это не цивилизация.

Наринская: Именно поэтому я и говорю, что Европа — это не география, и поэтому, например, тоже ты читаешь какую-нибудь русскую классическую литературу, и ты читаешь «Отцы и дети», и там про Кирсанова что он говорит? Что он был либерал и европеец. И слово «европеец», он же не европеец реально, то есть это значило, что он несет некоторые европейские взгляды, европейские ценности. И сам Тургенев отчасти мечется между тем, что он их и разделяет, но, с другой стороны, считает, что они здесь недостаточно автохтонны.

Макеева: Но писать предпочитал в Париже.

Наринская: Да, вообще по всячески. Но это многие, а Гоголь как? Да уж совсем и прям переписку оттуда писал, все эти письма. Но даже дело не в этом. Мне просто кажется, что действительно европейские ценности, и очень важно, что люди их как-то формулируют и считают, что они существуют, и есть мнение, что сейчас они как-то под ударом. Вы, например, практически европеец — это так, под ударом?

Костюкович: Нет, не думаю, что под ударом. И опять я все бубню про Умберто Эко, поскольку меня за него сюда позвали.

Макеева: Это довольно логически. Мы должны к нему, конечно, обращаться.

Костюкович: Меня и пригласили за него. Не думает и не думал, очень много против этого писал: культура поможет, нужно мигрантов всех переучить, чтобы говорили на «Вы». Вот одна из практических малых дел, больших дел. Надо сказать, что у меня студенты...

Солдатов: В итальянском языке есть «Вы»?

Костюкович: Еще как. Там их три. Там есть ella, lei и voi — три вида «вы». Мигранту надо тыкать? Нет. Мигранту тыкать не надо, хотя он говорит на «ты», потому что он не учился. И у меня были студенты, которые писали дипломные работы после того, как я их науськивала ходить к центральному вокзалу и поучать там мигрантов, а у нас они у центрального вокзала в Милане стояли. А знаете ли вы, что это за мигранты? Откуда они, по-вашему? Это были русские. Большинство мигрантов, которых я видела за 30 лет жизни в Италии — это русские. Да, они работают у нас...

Наринская: Которые стояли на вокзале?

Костюкович: Да, они стояли на вокзале, и я написала в романе «Цвингер», который написала отчасти под впечатлением разговоров с этими людьми. Потому что они не могли в тот момент еще разобраться... Студенты мои им давали какие-то глоссарии, они были студенты русского языка, поэтому ходили. Большинство их, понимаете, так говорить о том, какие-то они непонятные и чужие — нет, это были люди из СНГ, это была Украина, она и есть, у нас во всех домах работает эта категория людей. И если тогда нужно было их переучивать, чтобы они хотя бы врачу объяснили, что с ними происходит, то сейчас, например, они задают вопросы о том, какая форма лучше: накопительная пенсия или какая-нибудь иная, понимаете? Уже они внедрились, русская диаспора уже оформилась, у них все абсолютно сейчас легально, уже существуют трудовые книжки. Боже мой, я своими глазами видела эту новую Европу, она была няней моих детей, которая была сначала такая, а потом она у меня совершенно другая женщина. Это все нас должно убедить в том, что не трещит ничего, формируется все. Еще я вам хотела напомнить про эссе «Вечный фашизм». Извините, меняю немножко тему, но, может быть, вам будет интересно об этом поговорить.

Бутрин: Можно я вставлю свои пять копеек? Идея Европы на самом деле в моем понимании, которое во многом на Эко основывается, эта идея лучше всего изложена в романе, который у нас вообще не очень читают, это «Таинственное пламя царицы Лоаны». Европа — это память, это когда ты сидишь на чемодане со старыми книжками, их разбираешь, и понимаешь, что они твои. В этом смысле Нью-Йорк — тоже Европа.

Наринская: Ну я не знаю. Мне кажется, что память — просто главная тема сегодняшней литературы любой.

Бутрин: А это победившая Европа.

Наринская: Можно так назвать.

Бутрин: В этом смысле это и есть Европа, которая вне континентов, которая просто распространилась как идея на все. Она выигрывает, поэтому мы не можем соревноваться ни с какой Европой в этом смысле. Мы то же самое, наша культурная идея — это то же самое перебирание книжек.

Наринская: Если говорить о том же «Таинственном пламени царицы Лоаны» и о вообще главных темах литературы, знаешь, амнезия еще больше тема литературы, чем память на данный момент, то есть понятно, что это как бы одно и то же. Так что, можно сказать, что это Европа и анти-Европа, потому что это попытка нащупать, которая ему по-разному удается, в других — куча романов — такой австрийский, по-моему, писатель Сутер бесконечно пишет про амнезию, и все все забывают и, наоборот, ничего не удается вспомнить. То есть эта рефлексия совершенно разная, соответственно, это можно воспринимать как то, что это есть, это традиция, и ты помнишь-помнишь туда до 12 века. У меня есть один английский знакомый, я спросила: «Куда сейчас пойдет твой сын учиться?», он говорит: «Знаешь, он пойдет учиться в Оксфорд». Говорю: «Да? Он так великолепно учится?». Он говорит: «Понимаешь, мы им в 14 веке починили крышу, и с тех пор они нас берут». Есть, конечно, такое. Но и потери этого абсолютно тоже есть. Поэтому, мне кажется, это такая двоякая очень интересная штука.

Бутрин: Есть обратная сторона — это как раз «Вечный фашизм».

Костюкович: Мы говорим — заговоры, заговоры. Когда Умберто Эко вообще писал эту статью, он не имел в виду никого переагитировать, и прошумела она в единственной стране — это была Россия. Вы не поверите. Как это получилось? В 1995-м был какой-то конгресс, и The New York Review of Books выхватила у него пейпер и напечатала там. Это было что-то для него достаточно важное, но и достаточно проходное одновременно. Бывает так, не то что ты с этим носишься. И к приезду Умберто Эко в 1998 году надо было подготовить, что-то опубликовать. И я добилась от «Литературной газеты», которая ничего этого не хотела, она хотела про тамплиеров, чтобы они напечатали этот текст. С тех пор в России он не выходит из моды. И сказано там, если вы помните, что те, кто ищут обязательно заговор, они попадают в эту самую категорию, которая рано или поздно начнет считать, что от поиска врагов нужно переходить к уничтожению врагов, что от размышления нужно переходить к действию, что размышление не очень хорошо, а действие ради действия — это прекрасно и т.д. Там 14 тезисов, которые после смерти профессора Эко были в интернете везде перепубликованы, вы помните, нет никакой нужды их снова переводить. Но как раз от заговора до того духа, той психологии, которая определяет собой человекоубийственное людоедское поведение, вот это один шаг. Поэтому я так боюсь… Аня, вы сказали про заговор, вы просто назвали это слово, я не думаю, что вы ищете везде подоплеку и закулису. Вам кажется, что кто-то с кем-то договорился, но то, что вы рассказывали — это самые разные формы просто проектирования каких-то вещей.

Наринская: Мне даже не кажется, я просто говорю… Я чувствую некий призвук, может быть, его нет в нашей беседе, но он есть вообще в отношении, что есть какие-то где-то глупыши, сидят эти глупые люди, которые верят в теории заговоров, эти люди априори воспринимаются, даже я сама рассказала про то, как сидели люди и верили в демонов да Винчи или про что там они верили, снисходительно. Я хочу сказать, что на самом деле это непростое упражнение, что жизнь нам предлагает множество событий, которые можно так прочесть. Даже я, живя в Америке довольно долго, скажу, что там вера в теорию заговора среди образованных людей в Нью-Йорке, она не отличается от русских. Они больше всего про свое ЦРУ, они любят очень себя, рвать на себе волосы, они считают, что ЦРУ сделало все, что все, что случилось на свете — это происки ЦРУ. Гораздо больше, уверяю вас, они это считают, что даже мы считаем здесь. Вот и весь мой пафос. Не в том, что я лично там… а что это все-таки не такое простое упражнение.

Бутрин: Заговоры — это же чистая правда, заговоры постоянно формируются, это вообще свойство человека. Мы в своей работе столкнулись с попытками заговора, тайно что-то сделать. Раз в неделю точно видим какой-то заговор. Как же это смехотворно. На самом деле природа человека такова, что выстроить даже какую-то трехходовку, у нас есть поговорочка, в наших частях: если вы где-то предполагаете, что кто-то сделал двухходовку, не верьте, двухходовка никогда не получается, двухходовка получается только у одного человека — у Романа Абрамовича, поэтому он самый богатый. Он догадался, у него иногда получается. Все остальные думают, как сделать двухходовку, но у них ничего не выходит. А заговор — это же 20 ходов. Заговоры постоянно придумываются, они ломаются на первом шаге все. Абсолютно все.

Костюкович: Говорю то, что и вы примерно, по-другому, что заговор может быть или удавшийся — вот заговор, допустим, по убийству Юлия Цезаря. Вот мы видим — его убили, «И ты, Брут».

Макеева: А сколько мы не знаем.

Костюкович: Наоборот, если мы не знаем, то его и не было.

Макеева: Дэн Браун и, не побоюсь этого слова, Пауло Коэльо, он тоже о тайных знаках писал, они — не знаю точных цифр — были в какой-то момент коммерчески успешнее, чем Умберто Эко. Притом я видела на англоязычном сайте фанатов Умберто Эко такую формулировку: «Маятник Фуко» — «Код да Винчи» думающего человека». Это значит, что Дэн Браун — дурачок. С другой стороны, большинство людей абсолютно никакого преставления о семиотике или каких-то средневековых хитросплетениях не имеет. Каждый же писатель хочет, наверное, чтобы его читало наибольшее количество людей. Может быть, Дэн Браун в этом смысле мудрец.

Наринская: Заговор просто очень хорошо продается.

Костюкович: Дэн Браун у него спер готовый сюжет, который написан в «Маятнике Фуко». Все. Потом он его мог признавать, он его разглядел, наконец — сначала в микроскоп, потом уже было видно, что он существует, потому что денег много заработал. Но он просто украл.

Бутрин: Надо просто понимать простую вещь: «Маятник Фуко» — это достаточно великий роман, его по—другому прочитать невозможно. Только ненормальные люди читают его как роман о заговоре, это роман о любви, конечно.

Наринская: Заговор же великолепно продается, возможно, еще поэтому он у людей всегда в головах. Если мы возьмем моего любимого писателя Ле Карре, у которого вечно заговоры. Раньше ему было удобно, когда была советская власть, было это противостояние, он про это все написал. Потом ему стало непонятно что делать, и у него появилась «Аль-Каида», и заговор фармацевтических компаний, и что хочешь. Этих фильмов, книг и т.д., которые говорят нам об этом на самом разном уровне, достаточно низком коммерческом уровне или прекрасном уровне, как я считаю, Джона Ле Карре, их ужасно много. Поэтому, это действительно часть культуры. Поэтому довольно трудно это людям вышибить из головы, если вернуться к этому моему посылу. Все-таки такая книжка про заговор, не критикующая заговор, а как у Ле Карре, его совершенно конкретно подставляющая, это необязательно дешевка. Но это коммерческий продукт.

Костюкович: Согласна. Все-таки зависит от того, какая книжка. Потому что есть книжка «Майн кампф» — она про заговор, а кончается понятно чем. Ну правда, она же про еврейский заговор начинается. Он же сидел в тюрьме, читал протоколы сионских… а потом пошло. И в эти зубки попало 6 млн., если не больше, человеческих жизней. Тоже про любовь по-разному можно. Вы Машу обидели, потому что, конечно, это роман о любви, я как переводчик знаю, в каком месте вдруг струны звучат. Но тем не менее, на поверхности это все-таки не лежит. Это, конечно, книга в очень большой степени о том, что кто верит в заговор, тот рано или поздно убивает.

Макеева: Конечно, если бы нашей задачей было бы разобрать роман «Маятник Фуко», разговор бы как-то строился по-другому. Речь идет о линиях, которые возникают, так или иначе, в романах. Поэтому как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Еще один вопрос предложу. «Я люблю телевидение, — сказал как-то Умберто Эко. — Полагаю, что нет на свете ни одного серьезного гуманитария, кто не любил бы смотреть телевизор. Возможно, я просто единственный, кто не боится признаваться в этом». Как насчет того, что телевидение — инструмент, которым пользуются политики? Умберто Эко активно занимался политикой, Дмитрий писал: «Невозможно жить в Европе и быть вне политики». Дмитрия тоже процитирую, чтобы сделать ему приятное. Это не должно отталкивать серьезного гуманитария — любовь к телевидению, поскольку это инструмент пропаганды безусловный. Я не имею в виду сейчас Дождь, на котором надо оставаться, а имею в виду телевидение вообще.

Костюкович: На Дожде всю жизнь надо оставаться, я вот из Италии вас все время смотрю. Семиотик должен обязательно изучать телевидение, поскольку это одна из самых мощных коммуникационных знаковых систем. Так как Умберто Эко это дело преподавал, он должен был ходить в университет, студенты у него сидели, он им рассказывал про телевидение. Он — автор книжки о Майке Бонжорно, это был ведущий популярных программ, которая определила собой жанр и уровень очень многих книг, написанных о телевидении. Книга очень давняя, очень-очень старая. Я не помню точно год, скажем так, начало 60-х. Сам же Умберто Эко телевидение, в основном, смотрел, если дикторша ему нравилась, обязательно он ее привечал, потом ковбойские фильмы, которые крутили ночью, и все то, что мы с вами делаем, безусловно, конвульсивно, когда нам хочется немножко развлечься, немножко успокоиться. Мы же не подпадаем под пропаганду, мы же не боимся того, что нас переагитируют, верно?

Макеева: Может быть, напрасно. Большое спасибо.